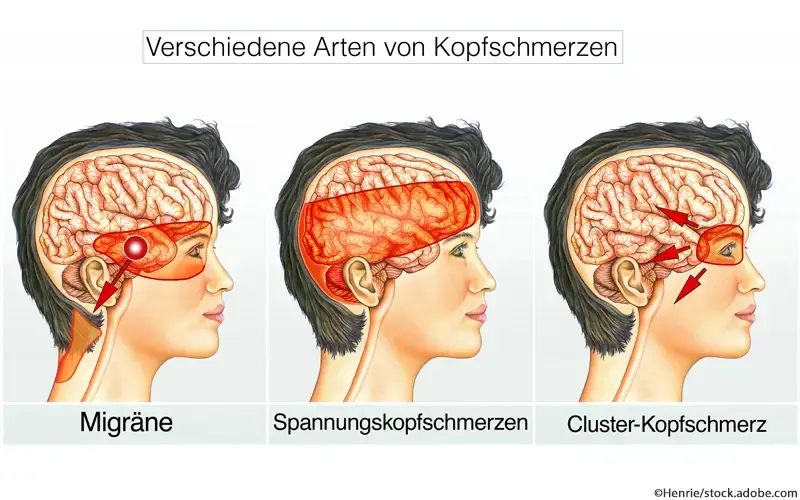

Kopfschmerz ist eine weit verbreitete Erkrankung, die in verschiedenen Formen auftritt. Etwa 90% aller Kopfschmerzerkrankungen sind der Migräne, dem Spannungskopfschmerz (Kopfschmerz vom Spannungstyp) oder einer Kombination aus beiden zuzuordnen [1].

Beide Formen gehören zu den primären Kopfschmerzen. Bei primären Kopfschmerzen handelt es sich um eigenständige Erkrankungen, die kein Symptom anderer Erkrankungen sind [2]. Sekundäre Kopfschmerzen hingegen stellen, nach der Definition der International Headache Society, eine symptomatische Folge anderer Erkrankungen dar, welche als Kopfschmerzursachen bekannt sind (z.B. Medikamentenübergebrauch).

Der Kopfschmerz vom Spannungstyp wird nach der International Headache Society (IHS) unterteilt in episodisch (weniger als an 15 Tagen pro Monat) und chronisch (mindestens an 15 Tagen pro Monat über drei Monate) [2]. Letztere beeinträchtigen die Lebensqualität der Betroffenen teilweise erheblich und sollten in jedem Fall ärztlich abgeklärt werden.

Symptomatik

Beim episodischen Spannungskopfschmerz handelt es sich um einen dumpf drückenden Schmerz, der (meist) beidseitig auftritt. Der Schmerz tritt mit einer Dauer von 30 Minuten bis sieben Tage auf und kann bis in den Nacken ausstrahlen, wird jedoch bei körperlicher Aktivität nicht verstärkt. Eine Abgrenzung zu anderen Arten von Kopfschmerzen ist für eine optimale Therapie essenziell.

Im Folgenden ist eine Tabelle mit Unterscheidungsmerkmalen der primären Kopfschmerzarten (Spannungskopfschmerz, Migräne und Clusterkopfschmerz) zu finden [2].

Behandlung

Bei einem Spannungskopfschmerz steht in der Selbstmedikation die Behandlung der akuten Kopfschmerzattacke im Vordergrund. Dafür eignen sich Analgetika wie Ibuprofen, Acetylsalicylsäure und Paracetamol oder auch Kombinationspräparate mit Coffein. Analgetika sollten im Rahmen der Selbstmedikation nicht länger als drei Tage in Folge und an nicht mehr als zehn Tagen im Monat eingenommen werden, da sie sonst selbst zu Kopfschmerzen (medikamenteninduzierte Kopfschmerzen) führen können [3]. Eine weitere Therapiemöglichkeit ist das Auftragen von Pfefferminzöl auf die Schläfen und den Nacken, dabei besteht keine Gefahr für Nebenwirkungen durch zu häufige Schmerzmitteleinnahme.

Eine insuffiziente Akutbehandlung von Kopfschmerzen steigert das Risiko einer Chronifizierung. Bei häufigem Auftreten des episodischen Spannungskopfschmerzes können auch nichtmedikamentöse Maßnahmen wie Biofeedbackverfahren und Entspannungsverfahren in Betracht gezogen werden.

In der Selbstmedikation stehen folgende Wirkstoffe für die Behandlung von Spannungskopfschmerzen zur Verfügung. Für Naproxen und Phenazon wird nach der evidenzbasierten Leitlinie über die Selbstmedikation bei Migräne und Spannungskopfschmerzen eine Empfehlung nur in Einzelfällen ausgesprochen, daher finden sich diese beiden Analgetika nicht in nachfolgender Auflistung [1].

Grenzen der Selbstmedikation

Nachfolgend genannte Szenarien stellen Grenzen der Selbstmedikation dar [1].

- Seltene Kopfschmerzformen (z.B. Clusterkopfschmerz, Trigeminusneuralgie, atypische Gesichtsschmerzen)

- (fast) tägliche Kopfschmerzen bzw. an mehr als zehn Tagen pro Monat

- Kopfschmerzen, die aufgrund ihrer Intensität, Dauer, Lokalisation ungewöhnlich sind oder sich trotz Behandlung verstärken, verlängern und/oder häufiger auftreten

- Begleitsymptome wie hohes Fieber, Lähmungen, Gefühls-, Seh-, Gleichgewichtsstörungen, Augentränen, starker Schwindel

- Psychische Veränderungen wie Störungen des Kurzzeitgedächtnisses oder der Orientierung zu Zeit, Ort und Person

- Erstmaliges Auftreten von Kopfschmerzen im Alter von über 40 Jahren

- Erstmaliges Auftreten von Kopfschmerzen während oder nach körperlicher Anstrengung, mit sehr starker Intensität und Ausstrahlung in den Nacken

- Kopfschmerzen mit zeitlichem Zusammenhang einer Kopfverletzung (z.B. durch Sturz), eines epileptischen Anfalls und/oder Bewusstlosigkeit

- Kopfschmerzen, die kein Ansprechen mehr auf die zuvor wirksamen Medikamente zeigen

Allgemeine Hinweise und nichtmedikamentöse Maßnahmen

Zwischen 3% und 14% der Patienten mit einem primär episodischen Kopfschmerz entwickeln innerhalb eines Jahres einen chronischen Kopfschmerz. Bei dem größten Teil dieser Patienten liegt ein Übergebrauch von Schmerz- und Migränemitteln vor. Insgesamt leiden 0,5% bis 2% der Bevölkerung an einem Kopfschmerz durch Übergebrauch von Schmerz- oder Migränemitteln (Medication Overuse Headache, MOH) [4]. Aus diesem Grund existieren folgende leitlinienbasierte nicht medikamentöse Maßnahmen, die ebenfalls bei der Therapie von besonderen Patientengruppen wie Schwangeren, Stillenden und Kindern von großer Bedeutung sind [5,6].

- Triggererkennung und -vermeidung

- Aerober Ausdauersport

- Entspannungstechniken (PMR)

- EMG-basierte Biofeedback-Therapie