Anwendung

Schleifendiuretika zählen zu den High-ceiling-Diuretika. Sie werden als Dauertherapie bei Herzinsuffizienz oder Hypertonie eingesetzt. Auch bei Ödemen, die kardial, renal oder hepatisch bedingt sind, können Schleifendiuretika verwendet werden, um vorübergehend deutlich mehr Glomerulusfiltrat auszuscheiden.

Da sie schnell wirken (innerhalb einer Stunde nach oraler Gabe), werden sie auch bei Hyperkalzämie, akuten und lebensbedrohlichen Ödemen des Gehirns und der Lunge, drohendem Nierenversagen und zur forcierten Diurese bei Intoxikation eingesetzt. Auch bei Niereninsuffizienz können Schleifendiuretika aufgrund ihres Wirkmechanismus an der Macula densa eingesetzt werden.

Wirkmechanismus

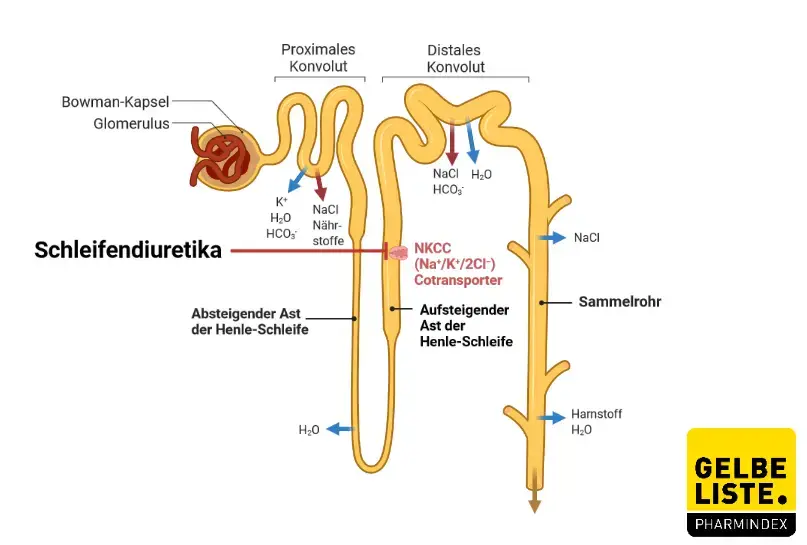

Schleifendiuretika greifen im dicken aufsteigenden Teil der Henle-Schleife ein. Sie hemmen reversibel den apikal gelegenen Na+/K+/2Cl- -Cotransporter (NKCC2). Dadurch werden weniger Chlorid, Natrium und Kalium aus dem Lumen resorbiert. Die Tonizität im Interstitium steigt an und die Ausscheidung von Flüssigkeit, Chlorid, Natrium und Kalium nimmt zu. Gleichzeitig sinkt das lumenpositive transepitheliale Potenzial. Da dies aber für die Reabsorption von Calcium und Magnesium notwendig ist, werden unter Schleifendiuretikagabe auch Ca2+ und Mg2+ vermehrt ausgeschieden.

Zusätzlich zum NKCC2-Cotransporter in der Henle-Schleife wird auch der Cotransporter in der Macula densa der Nieren gehemmt. Das tubuloglomeruläre Feedback wird unterbrochen und in der Folge mehr Renin ausgeschüttet. Die erhöhte Reninkonzentration sorgt dafür, dass die glomeruläre Filtrationsrate konstant bleibt und gleich viel Volumen ausgeschieden wird, obwohl die Na+-Konzentration an der Macula densa steigt. Über durch Schleifendiuretika ausgeschüttete Prostaglandine wird die Durchblutung der Nieren zusätzlich gesteigert.

Neben dem direkten Effekt auf die Niere wirken viele Schleifendiuretika auch peripher. Deshalb eignet sich zum Beispiel Furosemid zur Behandlung bei akuter Linksherzinsuffizienz, da es die Vorlast senkt – sogar bevor es diuretisch wirkt. Der genaue Wirkmechanismus dahinter wird noch erforscht. Möglich wäre, dass durch die Schleifendiuretika NO in venösen Blutgefäßen freigesetzt wird und die Gefäße so dilatieren. Auch der NKCC1-Cotransporter wird als daran beteiligt diskutiert, da er unter anderem in glattem Muskelgewebe, vaskulärem Endothelium und der Stria vascularis im Ohr exprimiert wird.

Die Wirkung von Schleifendiuretika tritt meist sehr schnell innerhalb einer Stunde nach oraler Gabe ein, intravenös bereits nach Minuten (High-ceiling-Effekt). Sie hält bei oraler Gabe vier bis sechs Stunden an, bei intravenöser zwei bis drei. Die Bioverfügbarkeit von Schleifendiuretika ist im Schnitt 65 bis 90% mit einer Plasma-Halbwertszeit von zwei bis vier Stunden. Eliminiert werden die Wirkstoffe renal durch glomeruläre Filtration und proximal tubuläre Sezernierung.

Nebenwirkungen

Die meisten Nebenwirkungen entstehen als Folge des diuretischen Effekts der Wirkstoffgruppe:

- Hypotonie, Hypovolämie, Hämokonzentration und dem daraus resultierenden Risiko für Thromboembolien

- Schwächegefühl

- Schwindel

- Kreislaufkollaps

- Elektrolyt-Störungen, insbesondere Hypokaliämie

- Hyperurikämie

- verminderte Glucosetoleranz bis hin zur Hyperglykämieneigung

- Ototoxität mit möglichen Hörschäden bis hin zu Hörverlust

- Anstieg des Plasmaspiegel von Triglyzeriden und LDL-Cholesterin

- Verlust von Calcium, Magnesium und Chlorid

- Exsikkose

Wechselwirkungen

Beim Einsatz von Schleifendiuretika zusammen mit anderen Medikamenten können unter anderem folgende Wechselwirkungen auftreten:

- Bei gleichzeitiger Gabe von Schleifendiuretika und Aminoglykosid-Antibiotika steigt das Risiko von Schäden im Innenohr.

- In Kombination mit anderen blutdrucksenkenden Pharmaka wie zum Beispiel ACE-Hemmern kann es zu Blutdruckabfall kommen.

- Es kann bei gleichzeitiger Einnahme mit Laxanzien zu erhöhtem Kaliumverlust kommen.

- Digitalisglykoside können durch Schleifendiuretika verstärkt werden.

- Eine durch Nichtsteroidale Antiphlogistika gehemmte Prostaglandinsynthese kann in Kombination mit Schleifendiuretika zu einer Niereninsuffizienz führen.

- Werden Schleifendiuretika zusammen mit Lithium verabreicht, kann die wirksame Konzentration an Lithium im Körper steigen.

Kontraindikationen

In folgenden Fällen ist die Therapie mit Schleifendiuretika kontraindiziert:

- Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen

- Allergie gegen Sulfonamide

- Anurie

- Elektrolytstörungen wie Hypokaliämie, Hypomagnesiämie oder Hyponatriämie

- Hypovolämie

- Harnabfluss- oder schwere Leberfunktionsstörungen

Wirkstoffe

Folgende Wirkstoffe zählen zu den Schleifendiuretika:

Alternativen

Abhängig von der Behandlungsindikation: