-

Home

-

Wirkstoffgruppen

Die Wirkstoffgruppe der Makrolid-Antibiotike (Makrolide) umfasst Wirkstoffe, die bei bakteriellen Infektionen der unteren Atemwege seit vielen Jahren Mittel der ersten Wahl sind. Die Arzneistoffe hemmen die bakterielle Proteinsynthese. Prototyp der Makrolide ist Erythromycin.

Anwendung

Makrolide werden vor allem angewendet zur Behandlung von Infektionen der oberen und unteren Atemwege, von Infektionen des Urogenitaltraktes, der Haut und des Weichteilgewebes.

Erythromycin steht außerdem zur dermalen Anwendung bei Akne zur Verfügung.

Wirkmechanismus

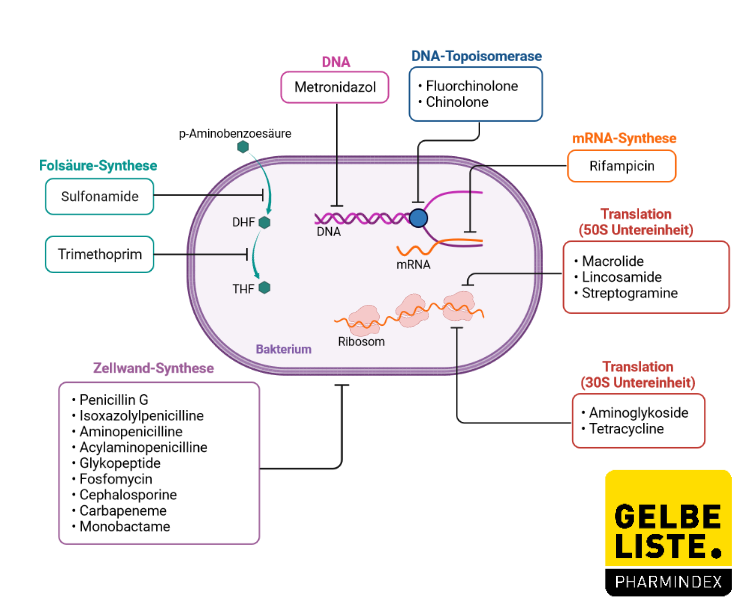

Makrolide haben bakteriostatische bis bakterizide Eigenschaften. Sie binden an die 50S-Untereinheit bakterieller Ribosome, diese bestehen aus einer kleinen 30S- und einer großen 50S-Untereinheit. Es handelt sich dabei um Komplexe, die aus einzelsträngiger ribosomaler RNA (16S-rRNA bei der 30S-Untereinheit bzw. 23S-rRNA bei der 50S-Untereinheit) und Proteinen bestehen. Makrolide blockieren durch die Bindung den ribosomalen Tunnel, durch den alle produzierten Polypeptidketten hindurchwandern.

Der Tunnel wird von Nukleotiden der 23S-rRNA, der 50S-Untereinheit und ribosomalen Proteinen geformt. Makrolide interagieren hier mit dem Nukleotid A2058, indem sie mit einer Hydroxylgruppe des Desosamins Wasserstoffbrücken ausbilden. Makrolid-Antibiotika blockieren dadurch das Weiterrücken der mRNA und somit die Elongation der Peptidkette, woraus eine bakteriostatische Wirkung dieser Substanzklasse resultiert. Die Wirksamkeit der Makrolide ist abhängig von der Struktur des Antibiotikums und der spezifischen Art des bakteriellen Ribosoms.

Nebenwirkungen

Zu den häufigen Nebenwirkungen unter der Anwendung von Makrolid-Antibiotika zählen Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Gelegentlich kann es zu allergischen Reaktionen, Hautrötung, Superinfektionen (orale und vaginale Candidosen), die duch resistente Bakterien oder Pilze verursacht werden und zu einem Anstieg bestimmter Leberenzymwerte kommen.

Makrolid-Antibiotika können außerdem das QT-Intervall verlängern (Häufigkeit nicht bekannt) .

Wechselwirkungen

Die Makrolidantibiotika Clarithromycin und Erythromycin sind starke Inhibitoren von Cytochrom P450 3A4 (CYP3A4). Dementsprechende ist hier bei gleichzeitiger Anwendung von Arzneistoffen, die mithilfe dieses Enzyms abgebaut werden, mit Wechselwirkungen zu rechnen. Azithromycin ist von dieser Wechselwirkung nicht betroffen, da es CYP3A4 nicht hemmt.

Da Makrolidantibiotika zu einer Verlängerung des QT-Intervalls führen können, soll die gleichzeitige Gabe mit anderen QT-Intervall-verlängernden Substanzen vermieden werden (z. B. Citalopram).

Da Clarithromycin und Roxithromycin über CYP3A4 metabolisiert werden, können starke Inhibitoren dieses Enzyms den Metabolismus der Makrolide hemmen (z. B. Fluconazol oder Ritonavir).

Kontraindikationen

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder gegen Makrolid-Antibiotika

Für Erythromycin:

- schwere Leberinsuffizienz

- gleichzeitige Einnahme von Ergotamin oder Dihydroergotamin

- angeborene oder erworbene QT-Intervallverlängerung

- Störungen des Elektrolythaushaltes (besonders bei einer Hypokaliämie und Hypomagnesiämie)

- klinisch relevante Herzrhythmusstörungen (z. B. ventrikuläre Arrhythmien) oder schwere dekompensierte Herzinsuffizienz (NYHA IV)

- gleichzeitige Einnahme mit bestimmten Antihistaminika wie Terfenadin sowie Astemizol oder auch Wirkstoffen wie Cisaprid oder Pimozid, da es zu QT-Intervallverlängerungen im EKG und unter Umständen zu lebensbedrohlichen ventrikulären Arrhythmien (Torsade de pointes) kommen kann.

- gleichzeitige Einnahme von Arzneimitteln, die ebenfalls zu einer Verlängerung des QT-Intervalls führen können, wie z. B. Antiarrhythmika der Klassen IA und III, bestimmte Neuroleptika, tri- und tetrazyklische Antidepressiva, Arsentrioxid, Methadon und Budipin, bestimmte Fluorchinolone, Imidazol-Antimykotika und Antimalariamittel sowie intravenös appliziertes Pentamidin

- gleichzeitige Einnahme von Simvastatin, Lovastatin oder Atorvastatin. Die Behandlung mit diesen Arzneimitteln muss während der Einnahme von Erythromycin unterbrochen werden

Hinweise

QT-Intervall-Verlängerung

Makrolid-Antibiotika dürfen nur nach strenger Nutzen-Risiko-Abschätzung verabreicht werden bei:

- angeborenen oder erworbenen QT-Intervall-Verlängerungen

- Hypokaliämie, Hypomagnesiämie

- klinisch relevanter Bradykardie (< 50 Schläge/Minute)

- symptomatischer Herzinsuffizienz

- Herzrhythmusstörungen in der Vorgeschichte

- gleichzeitiger Behandlung mit potenten CYP3A4-Inhibitoren wie z. B. Proteasehemmern und Ketoconazol

- gleichzeitiger Gabe von QT-Intervallverlängernden Arzneimitteln wie auch Antiarrhythmika der Klasse IA (z. B. Chinidin, Procainamid, Disopyramid) und der Klasse III (z. B. Amiodaron), sowie Citalopram, trizyklische Antidepressiva, Methadon, manche Antipsychotika (z. B. Phenothiazine), Fluorochinolone (z. B. Moxifloxacin), manche Antimykotika (z. B. Fluconazol) und manche antiviralen Arzneistoffe (z. B. Telaprevir).

Ergotismus

Bei gleichzeitiger Anwendung von Makroliden mit gefäßverengend wirkenden Mutterkornalkaloide wie Ergotamin- bzw. Dihydroergotaminderivaten wurde über schwere Vasokonstriktionen mit möglicher Nekrose der Extremitäten berichtet.

Schwere bullöse Reaktionen

Im Zusammenhang mit Roxithromycin wurden Fälle schwerer bullöser (blasenförmiger) Hautreaktionen wie Stevens-Johnson-Syndrom, toxisch epidermale Nekrolyse und akute generalisierte exanthematische Pustulose berichtet.

Clostridium-difficile-assoziierte Diarrhoe

Treten während oder innerhalb der ersten Wochen nach Behandlung schwere, anhaltende und/oder blutige Durchfälle auf, so ist an eine pseudomembranöse Enterokolitis zu denken. Wenn eine pseudomembranöse Enterokolitis vermutet wird, ist die Behandlung sofort abzubrechen. In diesem Fall sind Antiperistaltika kontraindiziert.

Myasthenia gravis

Unter Anwendung von Makrolid-Antibiotika kann zu einer Verschlimmerung einer Myasthenia gravis kommen.

Wirkstoffe

Gemeinsames Strukturmerkmal der Makrolid-Antibiotika ist ein 12- bis 16-gliedriger makrozyklischer Lactonring mit einem β-glykosidisch gebundenen Zucker. Die Leitsubstanz ist der erste Vertreter dieser Klasse Erythromycin. Ketolide sind Derivate der Makrolide. Ausgangssubstanz für die Herstellung von Ketoliden ist Erythromycin. Der Unterschied zwischen Ketoliden und Makroliden ist der Substituent an Position 3 des Zuckers. Ketolide besitzen hier eine Ketogruppe, die für eine höhere Säurestabilität verantwortlich ist. Weitehrhin verfügen Ketolide über ein erweitertes antibakterielles Spektrum gegenüber grampositiven Stäbchen und intrazellulären Erregern.

Die einzelnen Vertreter der Makrolide unterscheiden sich überwiegend in ihren pharmakokinetischen Eigenschaften. Die orale Bioverfügbarkeit unterliegt starken Schwankungen. Erythromycin wird in Form von Salz- oder Esterverbindungen angewendet, um die Stabilität im sauren Magensaft und damit auch die orale Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Clarithromycin und Roxithromycin verfügen über eine bessere chemische Stabilität und somit über eine höhere orale Bioverfügbarkeit sowie eine längere Halbwertszeit, so dass mit niedrigeren Tagesdosen und höheren Dosierungsintervallen vergleichbare oder auch höhere Plasmakonzentrationen erreicht werden.