Anwendung

Zu den Anwendungsgebieten der Antimykotika zählen:

- Oberflächliche kutane Mykosen wie Mykosen der Haut, Vaginalmykosen, Nagelmykosen (Onychomykose) und Mundsoor

- Systemmykosen

Azole

Je nach Anzahl der Stickstoffatome im heterozyklischen Ring unterscheidet man Triazole (v.a. systemische Anwendung) und Imidazole (nur lokale Anwendung). Das antimykotische Wirkspektrum der Triazole umfasst Dermatophyten, Hefepilze und Schimmelpilze. Sie haben eine sehr große Bedeutung in der Behandlung tiefer invasiver (systemischer) Pilzinfektionen.

Imidazole wirken vor allem gegen Dermatophyten, Candida albicans und Hefepilze der Gattung Malassezia. Indikationen für ihre topische Anwendung sind oberflächliche Hautinfektionen durch Pilze (i.d.R. durch Dermatophyten) sowie Infektionen der oropharyngealen und vaginalen Schleimhaut (meist durch Candida).

Allylamine und Morpholine

Allylamine werden systemisch oder lokal z. B. gegen oberflächliche Dermatomykosen, Candida-Infektionen, Pitryiasis versicolor oder auch schwere therapieresistente, systemische Pilzinfektionen verabreicht. Mit Morpholinen werden Onycho- und Dermatomykosen lokal behandelt.

Echinocandine

Echinocandine werden ausschließlich i.v. appliziert. Die Substanzen wirken fungizid auf Candida- und fungistatisch auf Aspergillus-Arten. Besonders große klinische Bedeutung hat die Wirkung der Echinocandine auf Pneumocystis jirovecii. Verabreicht werden die Wirkstoffe z.B. bei invasiven Candida- und Aspergillus-Infektionen und schwere ösophagealen Candidosen.

Polyene

Polyene besitzen eine fungizide oder auch fungistatische Wirkung. Sie werden parenteral oder lokal angewendet und besitzen ein breites Wirkspektrum gegen Hefen, Schimmelpilze und auch Protozoen. Sie werden hauptsächlich angewendet zu Behandlung von systemischen Pilzinfektionen, Organmykosen oder auch oberflächlichen Candida-Infektionen von Haut und Schleimhäuten.

Amphotericin B ist die wirksamste Substanz bei generalisierten Mykosen (i.v.-Applikation) und eignet sich auch zur Notfallbehandlung von lebensbedrohlichen invasiven Pilzinfektionen.

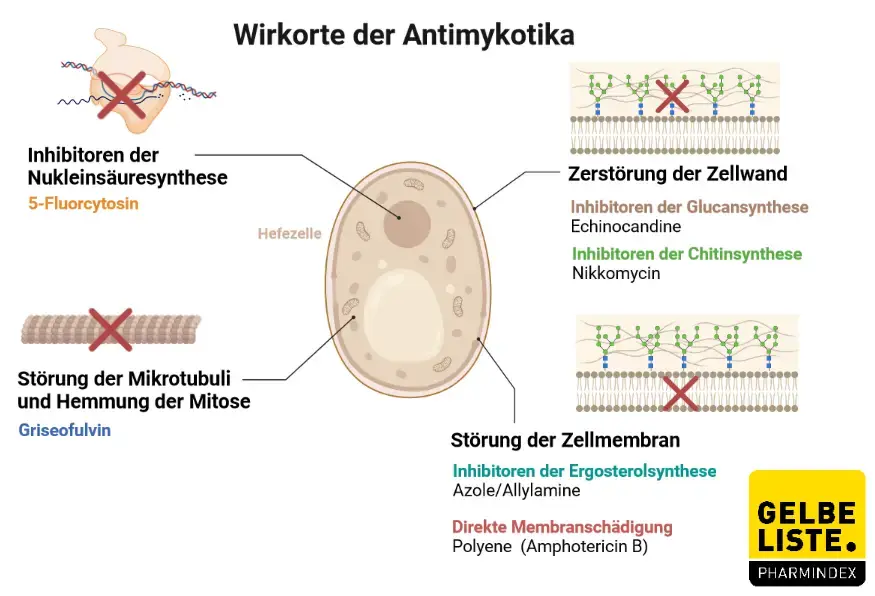

Wirkmechanismus

Die Wirkmechanismen von Antimykotika umfassen:

- Hemmung der Pilzmembran- und Zellwandsynthese

- Veränderungen der Pilzmembranen

- Wirkungen auf Mikrotubuli

- Hemmung der Nukleinsäuresynthese

Azole

Azole wirken konzentrationsabhängig fungistatisch bzw. fungizid und hemmen die Lanosterol-14-α-Demethylase, welche zur Cytochrom-P450-Familie gehört. Das antimykotische Wirkspektrum der Triazole umfasst Dermatophyten, Hefepilze und Schimmelpilze. Zum Wirkspektrum der Imidazole zählen Dermatophyten, Candida albicans und Hefepilze der Gattung Malassezia.

Allylamine

Allylamine hemmen die Ergosterolsynthese durch Inhibition des Enzyms Squalenepoxidase. Durch den entstehenden Ergosterolmangel sowie durch Akkumulation toxischer Edukte kommt es zu einer veränderten Lipidzusammensetzung der Zellwand und die Zellwandfunktion wird beeinträchtigt. In der Folge können essenzielle Plasmabestandteile aus der Zelle gelangen, was zum Zelltod führt.

Echinocandine

Echinocandine hemmen nicht-kompetitiv das Enzym 1,3-β-Glucansynthase der Pilzzelle, wodurch es zur Störung der Zellwandfunktion der Pilze kommt. Die Substanzen wirken fungizid auf Candida-Arten und fungistatisch auf Aspergillus-Arten.

Morpholine

Morpholin-Derivate inhibieren die C14-Sterol-Reduktase und die Sterol-Δ7/8-Isomerase, wodurch es zu einem Abbau des Ergosterols und einer Ansammlung von Ignosterol in den zytoplasmatischen Zellmembranen des Pilzes kommt. Ein Beispiel für ein Morpholin-Derivat ist der Wirkstoff Amorolfin, der als Lack zur lokalen Behandlung von Onychomykosen angewendet wird.

Polyene

Polyene stören die Integrität der Pilz-Zellmembran, indem sie hydrophob an Ergosterol, einen Bestandteil der Zellmembran der Pilzzellen, binden. Hierdurch bildet sich eine Pore mit hydrophiler Innenseite in der Membran, die zu einem Ausstrom von vorwiegend monovalenten Ionen (z. B. K+, H+, Na+, Cl-) führt. Der daraus resultierende Ionenmangel führt dann zur Apoptose der Zelle.

Benzofuranderivate

Das Benzofuranderivat Griseofulvin ist ein Mykotoxin und wird zur systemischen Behandlung von Pilzinfektionen angewendet. Der exakte Wirkungsmechanismus von Griseofulvin ist noch nicht vollständig geklärt. Abnorme Metaphasen-Konfigurationen in proliferierenden Pilzzellen sprechen für einen direkten Angriff am tubulären Spindelapparat mit nachfolgender Mitosehemmung. Die Substanz wirkt ähnlich wie andere Spindelgifte (z. B. Colchicin).

Außerdem führt Griseofulvin nach Aufnahme in die RNA-Fraktion über Komplexbildungen mit Purinen zu Proteinsynthese-Störungen und einer RNA-Synthesehemmung. Daraus ergeben sich Chitinbildungsstörungen in der Zellwand mit Schädigungen und Wachstumshemmung der Hyphen („Curling-Effekt").

Pyridinon-Derivate

Über den Wirkmechanismus des Pyridonderivates Ciclopirox ist nur wenig bekannt. Es wird angenommen, dass ein Funktionsverlust bestimmter Katalase- und Peroxidase-Enzyme sowie verschiedener anderer Bestandteile des Zellstoffwechsels eine Rolle spielen. In einer Studie zur weiteren Aufklärung des Ciclopirox-Mechanismus wurden mehrere Saccharomyces cerevisiae-Mutanten gescreent und getestet. Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass Ciclopirox seine Wirkung über eine Störung der DNA-Reparatur, Zellteilungssignalen und -strukturen (mitotische Spindeln) sowie einiger Elemente des intrazellulären Transports ausübt.

Pyrimidine

Das Pyrimidin-Derivat Flucytosin ist ein Antimykotikum mit systemischer Wirksamkeit. Flucytosin wird selektiv von Pilzen über die Cytosinpermease aufgenommen, desaminiert und als 5-Fluorouracil in die Zell-RNA eingebaut, wo es als falsche Base wirkt und eine fehlprogrammierte Proteinbiosynthese induziert. Der Wirkstoff inhibiert außerdem die DNA-Synthese, da es die Thymidilat-Synthese blockiert.

Dosierung

Die Dosierungen unterscheiden sich stark je nach verwendetem Wirkstoff und können der jeweiligen Fachinformation entnommen werden.

Nebenwirkungen

Azole

Lokale Anwendung:

Systemische Anwendung:

- gastrointestinale beschwerden wie Übelkeit, Bauchschmerzen

- ZNS-Symptomatik: Kopfschmerzen, Schwindel

- Urtikaria, Hautausschläge

- Verlängerung des QT-Intervalls im EKG, Rhythmusstörungen, Herzinsuffizienz

- selten: Leberfunktionsstörungen (Anstieg der Transaminasen, Hepatitis)

- Fluconazol: bei AIDS-Patienten Lyell-Syndrom möglich

- Isavuconazol: Veränderungen des Blutbilds, Elektrolytstörungen, Verwirrtheit, Depressionen, Veränderungen des QT-Intervalls, Thrombophlebitis, Dyspnoe, akute respiratorische Insuffizienz, Niereninsuffizienz

- Posaconazol, Voriconazol: neurotoxische und zentralnervöse Störungen, Blutbildungsstörungen

- Voriconazol: reversible Sehstörungen

Allylamine

Terbinafin lokal:

- Pruritus

- Hautabschuppung, Schorf

- Pigmentierungsstörungen

- Brennen

- Erythem

- Schmerzen und Reizung an der Applikationsstelle

Terbinafin systemisch:

- Appetitlosigkeit, Übelkeit, Diarrhö

- allergische Hautreaktionen: Exanthem

- Kopfschmerzen

- Myalgien, Arthralgien

- reversible Geschmacksstörungen oder Geschmacksverlust

- erhöhte Transaminasen

- selten: schwere Hepatotoxizität bis hin zum Leberversagen, Stevens-Johnson-Syndrom, toxische epidermale Nekrolyse, Lyell-Syndrom, Leukopenie, Agranuolzytose, Verschlechterung einer manifesten Psoriasis vulgaris

Echinocandine

- Fieber, Schüttelfrost

- Hitzewallungen

- Phlebitis

- Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö

- Kopfschmerzen

- Erhöhte Leberwerte: Transaminasen, alkalische Phosphatase, erhöhtes Bilirubin

- Hautausschläge

- Hypokaliämie

- Dyspnoe

- Caspofungin zusätzlich: Arrythmien, Koagulopathie, Tachykardie, Blutbildveränderungen (Leukozytopenie, Neutropenie, Anämie, Thrombozytopenie, Eosinophilie)

- Anidulafungin zusätzlich: Hyperglykämie, Konvulsionen, Hypertonie, Bronchospasmen, Koagulopathie

- Micafungin zusätzlich: Hypoalbuminämie, Hypomagnesiämie, Hypokalzämie, Hyponatriämie, Hyperkaliämie, Bradykardie, Hypotonie, Hypertonie, Tachykardie, Bradykardie, Blutbildveränderungen (Leukozytopenie, Neutropenie, Anämie, Thrombozytopenie, Eosinophilie).

CAVE: Risiko einer Lebertumorbildung bei Micafungin: Anwendung nur, wenn andere Wirkstoffe zur Behandlung von Pilzinfektionen nicht geeignet sind

Polyene

Amphotericin B (i.v.-Anwendung):

- starke Nephrotoxizität

- Hepatotoxizität: pathologische Leberwerte

- Übelkeit, Erbrechen, kolikartige Bauchschmerzen

- Fieber, Schüttelfrost

- Myalgien

- Arthralgie

- Kopfschmerzen

- Hypotonie

- Anämie

- Thrombophlebitis an der Infusionsstelle

- Tachykardie

- neurologische Ausfallerscheinigungen

- Hypokaliämie

- Elektrolytverschiebungen

- Thrombozytopenie

Wechselwirkungen

Die systemisch verabreichten Azole haben eine hohe Affinität zu Cytochrom P450 und interagieren so mit vielen anderen Medikamenten.

Azol-Antimykotika besitzen ein ausgeprägtes Interaktionspotenzial:

Allylamine hemmen CYP2D6, wodurch es zu einer Verstärkung der Wirkung von CYP2D6-Substraten wie trizyklischen Antidepressiva, selektive Serotoninwiederaufnahmehemmern (SSRI), MAO-Inhibitoren vom Typ B, Flecainid, Propafenon oder β-Blocker kommen kann.

Kontraindikationen

Azole:

Lokale Anwendung:

- strenge Indikationsstellung während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Systemische Anwendung:

- über CYP3A4-metabolisierte Substanzen, die das QT-Intervall verlängern können

- über CYP3A4-metabolisierte Statinen

- CYP3A4-Inhibitoren

- P-gp-Supstrate

- ventrikuläre Dysfunktionen wie Herzinsuffizienz

- Triazolam, Midazolam

- Kinder

- Leberfunktionsstörungen

- Schwangerschaft und Stillzeit

Allylamine

- schwere Leberfunktionsstörungen oder Nierenfunktionsstörungen

- Schwangerschaft und Stillzeit

- Vorsicht bei Lupus erythematodes und Psoriasis vulgaris

Echinocandine

- schwere Leberfunktionsstörungen (Micafungin)

Polyene

Amphotericin B (systemisch):

- schwere Nierenfunktionsstörungen

- schwere Leberfunktionsstörungen.

Wirkstoffe

Einteilung nach Wirkmechanismus

Einteilung nach strukturellen Eigenschaften

Allylamine

Topische Azol-Antimykotika

Systemische Azol-Antimykotika

Echinocandine

Morpholin-Derivate

Polyene

Weitere

Benzofuranderivate

Farbstoffe

- Gentianaviolett (Kristallviolett) wirkt gegen einige grampositive Bakterien sowie Pilze, allerdings hemmt es die Wundheilung erheblich und wirkt im Tierversuch kanzerogen.

Pyridinon-Derivate

Pyrimidine

Thiocarbamate